高周波回路の設計は素子が持っているインダクタンス、キャパシタンスが負荷される電圧や温度といった環境要因により変動するので確固とした値を計算するのは難しい。このことを差し引いても、データシートの測定条件を構成した時の再現状況が悪いのはどうしたものだろうか?

話は変わるが、50MHzのポータブル機は古くはRJX-601、FT-690、現行機ではFT-817と1~5W程度が主流だ。これは有効電源電圧を10V程度とするなら50Ω負荷だと10^2/(2*50)=1であり、12.5Ωなら4Wとなるのでインピーダンス整合が容易で電流容量の関係からこのあたりが設計上も実用上も妥協点なのだろう。ちょっとした移動であればいいのだが、自家用車といった移動手段を確保した上で、あるいは、自宅で運用といった際には免許要件の上限まで電力を上げてみたくなる。そんなわけで10W(今は20Wか)に増幅するリニアアンプの製作記事はビギナー雑誌の定番で50MHz帯用ではCB帯用のトランジスタを用いていることが多かった。この手のトランジスタは27MHz帯で15~20dB程度の利得を持っているので50MHzでも6~10dBの利得が見込める。この上の帯域用のトランジスタになると高価になるとともに、使いやすいTO-220パッケージで無い、FMが主流なので直線性が悪い、30V程度の耐圧なのでSWRが悪いと跳びやすいということもあり、数W出力を持つポータブル機には6dBでも充分な能力なので使用されてきたというわけだ。

CB用といっても10Wの能力を持つのが必要なのは米国市場があったためで、市場の縮小とともに需要も減り、それと共にメーカーの開発意欲も減退していく。このあたりを対象としたトランジスタとしては2SC3133が最終版だろうか。そのような中、三菱電機が手軽に扱える高周波用素子としてMOS FETのRDシリーズをリリースしてくれたのは僥倖であるといえよう。利潤としては小さいのかもしれないがニッチを担う素子として販売を続けていただきたいと思っている。誉めあげといて落とすというのも意地が悪いことだが、このRDシリーズはMOS FETということでバイポーラのトランジスタとは異なる特徴を持っている。HF用といいながら上手くつくれば430MHz帯あたりまでカバーしてくれ、20dB近い利得があるのは非常に優れた特長で増幅歪の抑制が必要な昨今としてはNFBを安定にかけるのに有益だといえよう。しかし、IM3が最良となる点を推奨としているせいか10Wクラスのアイドル電流は0.5Aを推奨しており、常にフル出力となるCWやFMならまだしもSSB用としては常に6W近くを消費しているというのは無駄に感じるのも事実だ。このFETで何度か試作しているがIM3で30dB程度を実現するにはやはり0.5A程度消費するのが最良でアイドル電流を増加しても減少させてもIM3は悪化していた。AB級は歪をフィルターで除去することで目立たなくする手法であるからしてそれもまた時代ということになるのか・・・。

話がそれまくっているが、ポータブル機のリニアアンプとしてはRDシリーズは10W得るのに0.1~0.2W程度あれば良いことになるので電力的に無駄になってしまってもったいない、そのようなわけでトランジスタの活用でしのいでみようかな、そんなことを考えてみたわけである。そんな中でどうせ作るならきちんと特性を取ってみたいと思ったのだが、困ったことがあった。最近はスペアナやSSGといった測定機がそれなりの値段で入手できるようになり、入手も出来たので簡単にできるだろうと思っていたのだが、SSGの出力は精々100mWであり必要な数Wには届かない。そしてIM3を測定しようと二波を入力しようとすると合成でのロスがありアンプの入力としては不足してしまうのである。最初は2台のSSG出力を合成してから中間アンプで数Wに増幅してやればよいかなどと安易に考えていたのだがRDシリーズでも30dB程度のIM3であり、測定の入力用としては不十分である。結局5,6W近いモノトーンを合成して数Wのツートーンを得るのが手っ取り早いという何をしたいのかがわからない事をするのが早道であるということになり5,6Wクラスのトランジスタアンプを作ってみることとなったわけだHiHi

やっと最初の話題に戻る。NECの2SC1909が豊富に販売されていたこともあってこのトランジスタの活用を考えたのだが、データシートの通りに作ってみたものの出力が取れない。手軽にユニバーサル基板で作ったから?というわけで基板にしてみたもののうまくいかない。受信用のトリマを使用していたので電流容量が足りないのか?とも思ったので固定コンデンサにして補助にトリマを使用してみようかと考えてみた。しかし、どの程度のコンデンサを付けてみたらよいのか?それがそもそもわからないのでスミスチャートをひいて考えてみた。スミスチャートの作図にはMr.Smithを使用している。

50MHz使用例ではVcc=12Vで0.5W入力時に5Wとなっていて、入力を増やすともう少し余力がありそうでもあったので7Wとして計算すると7Ω負荷、ここにCobが60pF程度がぶら下がるのだがコレクタフィンということで実装時の容量を加えて100pFとして作図してみた。データシートではコイルデータしかなかったので径8mm, 7t, L=14mmのコイルを実測しておおよそ500nHとした。そうしてコンデンサ容量を変化させながら最良点を探してみると並列容量が13pF、直列容量が7.5pFとなった。この時のQは15程度である。設計のQとしてはこんなものなのだろうがなんのことはないデータシートに記載のトリマコンデンサは過大容量のものがついていたわけだ。45pFのトリマでは実装の付加容量もろもろの要因で最適値が取れなかったのだろう。参考値くらい欲しいところだが計算も関数電卓全盛のころだろうから無いものねだりなのかも知れない。このステージのQを高くしたところで別回路との干渉を防ぐためにトロイダルコアを使用したり安価なトリマコンデンサを使用した場合には損失が増えるだけなのでQを下げてデザインしなおしたところ130nH、並列52pF、直列33pFで間に合いそうだということが判った。データシートはプロは参考程度に使用するものであり、実際に使用する際には自分で特性を把握して設計していく、あるいはカットアンドトライを測定機を使用しながら行っていくものであっただろうから再現性にはそれほど意義がなかったのだろう。それを大いに参考とせざるを身としてはもっと詳細にしてほしかったところだ。

出力はこれで良いとして入力について考えてみる。データシートの回路は計算上はスペックが出せるのだろうということはわかったが整合可能範囲が広すぎて2SC1909の入力抵抗の推定には使用できない。実測データの活用も考えたが、先の計算から判るように数pF程度の容量が出てくると誤差が大きくなりすぎるだろう。というわけで、別のアプローチをとってみようと思う。

負荷7Ωで10Vなら電流は1.4A程度流れることとなる。トランジスタのfTは電流の関数となるので必ずしも使用できるかはわからないが、fTはデータシート上では約180MHz(@350mA)なので50MHzでのhfeは180/50=3.6となる。つまりベース電流は約390mAというわけだ。この時の入力が0.7WとするならIpeak^2*R/2=Pの式から9.2Ωとなる。入力容量のロス分もあるがトランジスタの動作原理から片方向しか電流は流れないので実抵抗としてはもう少し低いであろうということで1:3のステップダウントランスを作成して5.5Ωとして試作してみた。すると0.5W入力でおおよそ5W程度が得られることがわかった。やっとトランジスタの能力としては間違いないだろうということが確認できた。強引に2W程度まで入力してみるとVccを14V程度にすると10Wが得られた。C級ということもあって効率はよく電流計も1~1.5A程度しか振れていない。設計Qを下げたということもあるだろうが小さいわりにトリマは熱くなっていない。多少不安はあるが固定コンデンサなしでも耐えそうだ。

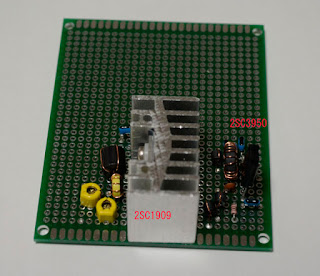

さて、2SC1909が能力を発揮できることはわかったわけだが、目的の5W程度を得るのに0.5W程度の入力を得ようとするとさらにアンプを追加する必要がある。SSGを入力に使用するなら100mW程度で5倍程度で済むが出来れば余裕を持たせたいので20dB近く稼ぎたいところだ。トロイダルコア活用本をみると1WクラスのアンプはCB用のドライバーを使用して14MHzなら20dB程度の利得が得られている。このあたりのトランジスターのfTも精々200MHz台だとするとfTと利得の相関からfTが1GHzくらいあるトランジスターを使用すると50MHzでも20dB得られる期待が出来る。本当は容易に入手できる汎用品の使用を想定していた。入手性がそこそこ豊富な海外TrであるPN2222AはfT=300MHzでPa=600mW(@25度)なのでなんとかできるかと期待していたのだが、出力もゲインも安直な製作では少し足りないのでプッシュプルで多段にすることになりそうなので断念した。そんなわけで手持ちのトランジスタで放熱板なしでも数百mW程度は耐えそうなものということから2SC3950を選択して回路を作製してみた。当初は2SC3950のチョークとしてFB101で製作した。安定に動作はするのだが100mW入力でやっと5W程度となり2SC3950の利得が数dBしかない計算となる。まぁ仕方ないか・・・と思っていたら通電しているうちにだんだん焦げるような臭いがしてきた。トランジスタでのロスが大きいのかと思っていたら、発熱はFB101のチョークだった。3 turnなので約3uH、50MHzなら1KΩくらいになるがこの周波数だとQは期待できないので200Ω程度あればよいかと考えていた。しかし、50MHzでのインピーダンスがもっと低いか、負荷抵抗が予想より高くて200Ωでも阻止できなくなっていたのだろうと考え、FT50#61に変更した。これも当初は10turn程度としたのだがまったく出力が取れず負荷がトランスの最適値3Ωより高かったということなのだろう。20turnまで増やすことでFB101と同じく100mW程度で5Wの出力が得られるようになった。しかしながら良いことばかりではなく、チョークのf特がよくなった代償として寄生振動がでるようになった。10mW程度の入力に落とすと盛大にスプリアスが出てくる。考えてみればC級動作なのでトランジスタがONするまでは原理的に高抵抗なわけだ。2SC3950としては動作途中でインピーダンスが不連続に変化するわけでやってらんねぇと叫びたい状況なのかもしれない。

さて、次はどうしようかな。

0 件のコメント:

コメントを投稿