2SC1306, 2SC1307は1970~1980年代に開発されたCB帯~50MHz用の電力トランジスタである。CB帯ではAMが使用されており終段で変調する方式が主体だったので12V系での使用であったとしても4倍の電圧に耐えられるようになっていてFM主体のVHF以上用のトランジスタの耐圧が大抵30V程度であるのと好対照である。このマージンを利用して供給電圧を上げて出力をあげるなどということも行われていたらしい。

CBでの需要が低下してHFハイバンド~50MHz用途の電力素子の開発生産が終了されてもなお市場在庫が流通していたわけだが、さすがに枯渇してきていて秋葉原の電気街をまわっても目にすることが難しくなってきている。そんな折、2SC1307、2SC1945、2SC1969といったトランジスタが主に中国において安価に販売されている。2SC1307などは10個で1000円をきる状況であったりするわけだがgoogleの検索をかけると出力が出ないという問題が頻出していることがわかる。実際、アリババやebayといった海外のサイトで販売されているこれらのトランジスタの写真を見ると本物らしい写真を掲載しているものもあるが、どうみても違うのではないか?という写真を掲載していながらgenuine original 2SC1307というように説明しているものもあったりする。こういうものは安価な現行トランジスタの刻印を削ってリマークして販売しているものであるらしい。さすがにTO-220より小さなパッケージではないと思うが、TO-3のような大きなトランジスターを使用してみたらすぐに故障するので割ってみたところ小さなトランジスターをエポキシ樹脂で封入していたなんてこともあるようだ。

数A程度のシリコントランジスタは100MHz程度のfTの製品を作成するのは容易なのでこのようなニセモノを購入したとしても21MHzあたりで使用する分にはそれなりに増幅したりしてニセモノの気づかない可能性もあるが、販売業者にクレームが届かないのも不思議な話である。

そんなわけで、もともと所有していた日本製の2SC1306、2SC1307があり比較してみるのも面白かろうと好奇心をおこしてニセモノを中国より購入してみた。そうして届いたのがこのようなトランジスタである。

それぞれ2SC1307と2SC1306の中国製と日本製を順に並べてある。下の方にそれぞれの裏面も掲載した。写真では判りにくいが、まず色が違う。往年のNEC製トランジスターはエポキシ樹脂が総じて灰色がかっており艶消しである。2SC1306,1307も灰色っぽいのに対して中国製は漆黒である。マーキングも日本製は印刷であるが中国製はレーザー刻印でよくみないと表示自体が判らない。NECは90年代だったと思うがロゴフォントを変更しており日本製は変更前の懐かしい書体であるのに対して中国製は丸みを帯びた最近のものに近い。フィンについても日本製は出っ張りであるのに対して中国製はよく見かける欠けたタイプとなっている。

たとえニセモノであったとしても電気的特性に互換性があるのであれば使用はできるわけでユーザーにとって実害はないともいえる。トランジスタに限らず、一般製品で中国や韓国のニセモノ屋にクレームをつけた時にホンモノと同じように使えるよ?何が問題なの?と切り替えされるらしいのだが、お国柄といえよう。互換性がないから問題になっているわけだが、どのくらい互換性がないのか?直流的なところから調べてみた。

手持ちの日本製2SC1306/1307をトランジスタチェッカで調べてみるとピンレイアウトは左からBCEでコレクタフィンとなっていた。hFEはそれぞれ38と34で高周波電力用素子としては一般的な値である。2SC1815だと100以下というのにはそうそうお目にかからないわけだが、高周波領域における実質hfeはft/(動作周波数)が相当するので150~250MHz程度のfTであればCB帯としても10以下になっており直流での電流増幅率が低くても実用上関係ないのである。しかも、たいていの場合バイアスをかけたとしてもエミッタを直接接地してしまう固定バイアスで使用するので100以上のhFEがあるとバイアス電流の設定がやりづらくなってしまう。そういう意味でも数十のhFEというのは扱いやすいわけだ。

さて、中国製の2SC1306/1307であるがピンレイアウトはBCEで変わらずであったがhFEは152、150と高い値を示した。データシートでは最大値として150から200程度まであることになってはいるものの、この程度の電力用途でこんな高い値のトランジスタにはお目にかかったことがない。冷間時のバイアス設定は電流が少なくて楽そうではあるが熱変動での暴走が厄介そうだ。

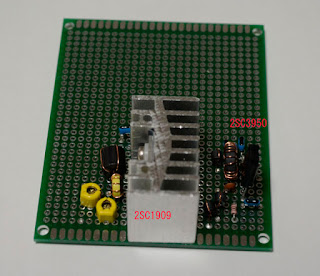

つぎにVCEO、VCBOについて測定してみた。2SC1306/1307のデータシートでは所定の抵抗でベースを接地した時のVCERしか掲載されていないのだがVCBOで70V程度のこの種のトランジスタのVCEOは40~50V程度のことが多いので、2SC1306/1307もそうだろうと予想した。測定は簡便に5.6kの抵抗とLEDを接続して電圧をかけてLEDが光った電圧を耐圧とした。耐圧条件が記載された素子でも1mA程度流れた電圧を耐圧とするとしていることもあるのでそれほどおおきな誤差にはならないだろう。

VCBO/VCEOは日本製2SC1306がそれぞれ80/77V、2SC1307が63/45Vであるのに対して、中国製は2SC1306/1307どちらもBC間には200V以上の電圧を書けてもLEDは光らなかった。VCEOはそれぞれ160V、120Vであった。TO220ベースであるところで電力用トランジスタのリマークだと予想していたのだが2SC1306と1307で違いがあることには驚いた。同時期に購入しているのでてっきり同じ品種をごまかしたものと予想していたのだが、ニセモノの中身にも複数品種があるようだ。つまりはたまたま当たりに見える素子にあたる可能性がないとは言えないということだ。今回購入した中には当たりはなかったのだが、そのようなものに遭遇した購入者もいたのかもしれない。

肝心の高周波特性については使用に耐えないものであることが判明しているのだが、それはまた後日ということで・・・