前回の6FY7やKT88は久しぶりのシングル構成だった。テストとして作成した1Wクラスのアンプを除けばこのような6V6シングルが実用として作成したものとしては最初になる。

これは100 mAの電源トランスN-10の280V出力を整流管5Z4で整流して6SL7/6V6を駆動するオーソドックスなものだ。使用球は全て旧ソ連製の互換球を使用しているので新品(NOS)であっても4本で1500円程度とチープなもの。チョークと抵抗で平滑化しているので自己バイアス込のプレート電圧は220V程度だ。

これを作った動機はともかく整流管を使用してみたいと思い当時250円程度だったので購入してみてそれにあう電流量としては6V6が適当だった、それだけであるHi

このあと製作の主体はプッシュプルに移っていくのだが、このシングルアンプもその後作成したプッシュプルアンプでも整流管アンプでは右側手前の整流管を差し替えて使用してきた。プッシュプルアンプは設計電流は150~200 mA程度使用するので当初は5AR4を前提として製作したのだが少し電圧が高くなりすぎたので定格(125 mA)を超えていることを承知で使用していた。このシングルを製作したのが2011年なのでトータル通電時間は5000時間程度は経過しているかと思う。

真空管を使用し始めて意外だったのが寿命がこないということだ。真空管といえば切れて交換が前提なのでソケット使用なのであり、その寿命ゆえにトランジスタに駆逐されたということになっている。実際、今は見なくなったがブラウン管のモニターが使用時間とともに暗くなっていくのを実感していたので、使用しているうちに使えなくなってしまうものだと思って球を購入するときにはたいてい予備球も入手していた。しかし、今まで製作した中で使用できなくなった真空管は誤ってとばしてしまったものを除けば6P14P(6BQ5 ソ連互換球)1本だけで、これもヒーターというよりはSGの過熱による暴走だった。

KT88シングルを鳴らしてみてこの6V6も久しぶりに聞き比べてみようとひっぱり出してきて整流管もこちらに里帰りさせたのだが、各部の電圧を測ってみると製作時とあまり変化していないようにみえる。しかし、定格越えで使用していた整流管なら劣化しているに違いないとばかりに特性を確認してみることとするHi

これが今回計測した三本である。左の二本が5Z4のソ連互換品で40年近く前の製造品だが真空管としては後期の製造である。右はプッシュプル用に入手したもののほぼ未使用のSOVTEK製5AR4である。

5Z4の頭部をみてもらうとわかるが使用中の5Z4のガラスは金属が蒸発したせいか黒くくすんでいる。

一部を拡大すると多少わかりやすいと思うが、下部のゲッターの鏡面が未使用は銀色なのに対して使用中のものは暗い鏡面になっていて、電極を支えるマイカ板もプレートのあたりが黒く汚れてきている。

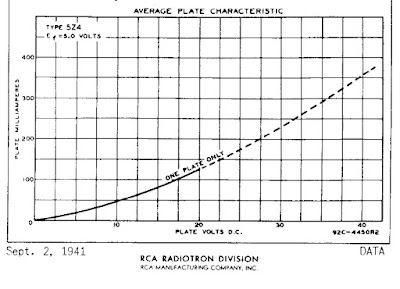

これはhttp://www.tubedata.orgから入手した5Z4の特性カーブだ。50 mA/10 V、130 mA/20 Vとなっており、この間の内部抵抗は125Ωである。

| Vp | In use | NOS | 5AR4 |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | 20 | 20 | 70 |

| 10 | 40 | 50 | 160 |

| 15 | 70 | 70 | 240 |

| 20 | 90 | 120 | 360 |

| 25 | 130 | 160 | 460 |

| 30 | 180 | 210 | 600 |

| 35 | 210 | 270 | |

| 40 | 300 | 330 |

ヒーターに所定の5V(ただし直流)を加えて5Vおきに片方のプレートに流れる電流を計測した。10~20V間の抵抗値でいうと使用中が200Ω、未使用が143Ωである。やはり劣化しているといえる。しかし面白いことに40V印加したときには電流値の差が縮まっている。40V以上を流していないので推測でしかないが高電圧を付加するとカソードから強引に熱電子を引っ張るので追いついてくるのかも知れない。平均電流で100~200 mAで使用しているので整流管を流れる電流としては数百mAになっているからこの領域までくると劣化が目立たなくなっているのではないだろうか?そう考えると使用中のアンプの電圧がそれほど違っていないことの説明がつく。

比較用に5AR4も見てみたがさすがに200 mA級なだけあって非常によく電流が流れる。5Z4と比べて20 V程度電圧が違っていたのもこれをみれば道理というものだ。